□康翠芳

先父康爵(1895—1943)字修其、号耕冰,诞生於羊年(乙未年,1895年五月十八日),卒於羊年 (癸未年,1943年六月初九日), 享年48周岁(虚岁49岁)。詹谦勤(1910—1990)母亲常感叹说,他们属相不合,羊毛咬狗齿(涵江话),致使其年纪轻轻守寡;守着满屋的古书、几大箱手稿及老少五口,生活艰难hellip;hellip;。今年又逢羊年,是父亲诞辰120周年。他离世那年我仅六岁,但他那来去匆匆的脚步,忙碌的身影,清瘦、坚毅而又慈祥的脸庞,深深印刻在我的脑海里,许多情景至今历历在目。

依稀记得那年春节(1943年)他头戴礼帽,身穿长衫套着马褂,两手互揣袖笼,靠着椅背坐,我手捧一束花歪靠他右侧站,这是我们父女的第二张也是最后一张合影。他跟母亲说每年都要给我拍照,等我十周岁搞个“影展”hellip;hellip;。父亲白天很少在家,经常是在我们晚餐后才返回,到家后,也是边用餐边在煤油灯下看书。母亲常又心疼又嗔怪他:以书配饭,省菜了。父亲一有空常带我去市顶买好吃的早餐,或去老家姑母家玩。他视我为掌上明珠,从未对我发急,哪怕是我把刚买来的宝贝紫砂壶盖打破,也不。连在旁一同欣赏的亲友都感叹道,修其真痛爱芳阿!此况在我亲戚家传为美谈。父亲是一名律师,每逢周日出庭回家,总不忘从城里给我带回各种小点心或彩塑泥人。我有两大书柜的彩塑泥人,父亲笔耕之余一同欣赏时,我会照模样摆各种姿态逗他们,为他枯燥的笔耕增添乐趣。那时文芳兄长求学在外,家里仅我一小孩。

大概是一九四二年的一天,日军飞机轰炸涵江,炸弹落入距后坡涵江图书馆20多米的沟对面的双茂隆,砖木结构的两层楼图书馆受到极大震撼,一楼图书、报刊杂志震落满地,门窗、书柜玻璃震碎,一片狼藉。家人躲藏在后院菩萨案桌下惶恐不安。飞机远去了,父亲急忙安排清理狼藉场地,所幸大量费尽他毕生心血,从全国各省市图书馆、民间藏书楼等,千辛万苦搜索来的古籍、手抄,存在几个大铁皮箱和木箱中,还安然无恙。父亲还是非常担心,如何稳当保护,和母亲商讨,连夜捆包,转天雇佣五、六个挑夫在后院小门外,一人一担。那场面至今记忆犹新,父亲牵着我的小手一边嘱咐他们如何小心,到哪个码头上船hellip;hellip;,说是一起去祖母的乡下老家 “跑反”。那时的我,睡梦中一听轰隆声音,都会吓得大喊:飞船来了(飞机的涵江话)!一说“跑反”就心惊胆战。

近年接触到一些资料才知道,父亲生命中的最后两年,正紧锣密鼓地要向家乡人民,文史界的学者,汇报分享他的成果。春节刚过的一九四三年二月,莆田民众教育馆乡贤书画艺文展,那些躲过劫难、尽心维护的古书、手稿和字画得以向公众展示。此次展览引起莆田文史界极大振动,在民间盛传。朱维幹在一九四六年南方日报《荔乡文 献》023期“跋康修其先生莆贤著作书目”中有详述:展出其收藏书多至一百九十六部八百七十本。书中部分为明版,部分堪称孤本,另一部分虽非孤本也甚罕见。藏书中有六十种为抄本,修其自著稿约十四五种如: “莆阳大事纪”、“莆田艺文志”、“莆阳经籍存目”和“耕冰寄卢漫录”等。

“莆田大事记”,连载在康爵主编的1942年《福建新报—蒲口文献》4--15期上。并在此刊上,登载比玉先生特辑、“顾梦游关于宋比玉诗”二首等。一九四三年,由陈长城主编,三日一刊的《福建新报—壶兰文献》,从第二期起,“莆阳献征录”连载。编者“小引”落款癸未四月。同一期刊上还登载“莆风清籁集补遗”,“四库全书中莆田经籍检讨”、和“莆田大事记(明初至清康熙二十二年)”等。读者注意到从《壶兰文献》第 23至26期停载康爵有关文稿,这个时期正是他得重病。至第27期又开始刊登“郑延平与耿精忠时代的莆田”,那已是父亲生前遗稿。

1943年福建各地闹鼠疫,母亲带家人都打了防疫针,几次催促父亲,他忙得未顾上。未曾想癸未,是他的本命年。执着於工作和书稿的他,全然漠视危险正在临近。五月十八日那天,老家的乡亲给他庆生贺50大寿。(民俗有男庆九,涵江人又论虚岁)。久旱的涵江,黄昏时暴雨倾盆。返家时他抱着我从宫下趟大水至后坡。从此染上鼠疫,高烧不退,多位名医会诊无效,六月九日逝世。随后我们搬到田边庭老屋。每到暑天母亲要将几大箱书稿放到院里日晒除潮、除霉,以最原始的方式维护。从1943年直至文革,每年如此,从未间断。

庆幸的是上述所说的书稿,部分已在福建省和莆田图书馆古籍部得到有效保护,供广大读者阅读。

不幸仍有几大箱书、手稿遭文革劫难,荡然无存。可悲的是父亲倾一生心血另一大部著作“古今方志目录”,集全国二十省,除新疆、东北三省、贵州只有一百部以下,其余每个省均有 四百部以上,当时的直棣省竞有七百四十九部,均已脱稿。也许是他1943年下半年,将要着手经办的大事,未能如愿,成人生大憾!

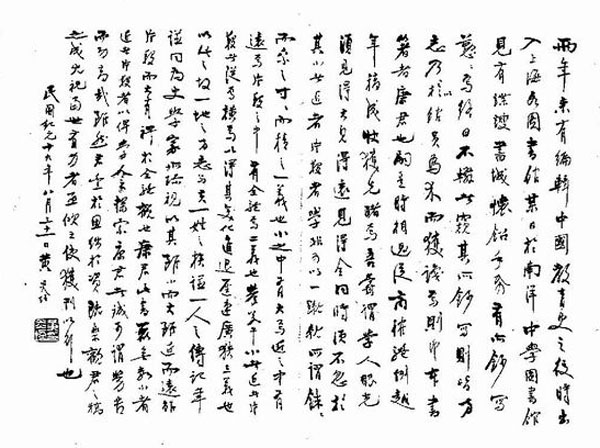

追溯到1930年8月,教育家黄炎培(1878—1965)在上海南洋中学结识康爵,为他写的手书(附图),可佐证他的这部巨著,当时稿已成。

我的大学同学、友人杨贡夔(豫)、方铭(沪)帮助解读了黄炎培手书:

黄炎培手书复印件

两年来,有编辑中国教育史之役,时出入上海各图书馆。某日,于南洋中学图书馆见有蹀躞(die xie迈着小步走路的样子)书城、怀铅手纸,有亦钞(抄)写,懃懃(殷勤)焉终日不辍(chuo)者,窥其所钞写则皆方志,乃以馆员为介而获识焉,则即本书著者康君也。

嗣是时相过从(经常往来也)商榷体例,越年,稿成后获先睹焉。

吾尝谓:学人眼光须见得大、见得远、见得全,同时须不忽于其小者、近者、片段者。学非可以一蹴(而)就,所谓铢铢而(积)之、寸寸而(垒)之,一义也;小之中有大焉、近之中有远焉、片段之中有全体焉,二义也;举若干小者、近者、片段者、纵焉、橫焉,以得其变化、进退、迟速、广狭,三义也。以此之故,一地之方志、与夫一姓之族谱、一人之传记年 谱,同为史学家所珍视,以其虽小而大、虽近而远、虽片段而大有禆(益)于全体观也!

康君此书,聚无数小者、近者、片段者,以得学人之探索。康君者诚可谓劳苦而功高哉!

虽然君丰于思、拙于资,既乐观君之稿之成,尤祝当世有力者亟佽(ci帮助)之,使获刊以行也。

民国纪元十九年八月三十一日(1930年8月31日)黄炎任 (钤章 黄炎培印)

从手书中可观当时“古今方志目录”稿已成,正择机联系出版。返涵后,事务繁多未提到日程。这部巨著和他的日记,手抄函件等,文革劫难,未知流入何方。但愿上天护佑,能由有识之士收藏,或许有重见天日之时。告慰父亲在天之灵。

1941年康爵和女儿康翠芳的合影