□时报记者 凌明信

“绶溪钓艇”是莆田廿四景之一。特别是延寿溪上的延寿桥,更是名闻遐迩,创建于1127年,青石板桥长93.5米,宽2.6米,高8.5米,跨径7.5米,造型古朴、雄伟壮观的延寿桥,像一位铮铮铁骨的硬汉,历经风雨,巍然屹立,一直是莆田人民引以为豪的古代标志性建筑,桥畔至今还存有南宋龙图直学士陈宓题书“延寿桥”石碣一方。

在美丽如画的延寿桥头附近,有一个红色旅游经典景区,一块爱国主义教育基地——闽中特委机关延寿联络站旧址。

历史选择了延寿这个具有悠久文化积淀的村庄。1930年11月,省委派邓子恢来莆田指导工作,并建立了闽中特委,为了便于山区和平原的联系,闽中特委决定:在延寿村杨杞松家建立联络站。从此,延寿村成为闽中党组织开展革命活动的一个重要据点,担负往来人员住宿、掩护革命同志和革命家属,侦察敌情、传递重要情报等任务。在那个血与火交织的年代,这里曾经上演过一幕幕现实版的“潜伏”故事。

有了稳固的延寿联络站,许多革命先辈长期驻足于此,开展革命活动,配合人民解放运动,直至迎来了闽中地区的全境解放。绶溪涛涛,松涛阵阵,在延寿村这片红土地上,涌现出杨持平、杨杞松、杨文喜一门三代忠烈,张乌柔、张锦殿、黄金龟等革命先烈,张茅、杨凤来、曾和、杨金火等20多位从事地下革命工作的老游击队员、老交通员和老红军。

一座古朴青砖瓦房,两层土木结构建筑,占地面积仅仅70平方米。这便是中共闽中特委机关延寿联络站旧址,也是杨杞松烈士的故居。这片土木结构的砖瓦房,孕育出了三位铁骨铮铮的革命烈士,“杨门三烈士”的壮举流传至今,一个革命家族的红色故事感天动地!

1882年,杨持平出生于延寿村。延寿溪畔好读书,历史上赢得了“壶公山下千钟粟,延寿桥头万卷书”的美称,宋状元徐铎曾经在延寿村建立万卷“藏书楼”,此举影响着延寿村的子子孙孙。杨持平也不例外,家贫好学的他,于1905年考中秀才。武昌起义前夕,他追随孙中山,后转至上海参加北伐。1920年,身为旅长的他被北洋军阀逮捕,次年在泉州“万山第一”处就义,年仅31岁。在就义前,他在家书中写到:“我自举义以来,但想如何抗日。我死后,愿同志同体此意,要为贫苦之同胞打仗,为多难之祖国打仗。希望国家有根本革新之一日。”1928年,国民政府为杨持平举行公葬仪式,并追认烈士,其遗骸葬于今莆田城内闽中革命烈士陵园。

“虎父无犬子”。杨持平的儿子杨杞松1915年出生在延寿村,15岁毕业于莆田公学中学,后转入哲理中学高中部就读,在校参加互济会,任莆田中心县副主任。1934年,杨杞松考进上海私立职业中学,因参加学生爱国运动而被捕,以后转回家乡,于1936年参加地下革命工作,并加入中国共产党。抗战爆发后,杨杞松在莆田沿海一带组织群众,开展抗日反顽斗争。巩固发展了灵川、忠门等地区的地下组织。1940年7月,国民党调动保安团摧毁忠门王厝村的抗日办事处,中共莆田县委被迫转移到平海湾的南日、黄瓜等岛屿创建新的抗日基地。1941年,杨杞松担任中共莆田县委委员,随张伯庭转到忠门王厝,参与组建忠门抗日保家游击队活动。同年8月,杨杞松兼任闽中海上游击队二中队指导员、地下党支部书记,在极端艰苦的复杂环境中,巧妙地与日伪周旋。1945年,日军从闽中沿海撤退后,国民党顽固派加强政治军事统治,积极反共,开始对驻在长乐的福建省委、闽中特委及其领导的武装力量发动大举进攻。当年6月发生的“东吴事件”造成闽中海上游击队主要领导人被捕牺牲,队伍解体的惨重损失。“东吴事件”后,杨杞松在危难之际受命担任中共莆田县委书记,在邹厝、埕口发展党员,建立游击据点。其间,苏华、张兆汉、黄国璋、林汝楠等委员经常居住在杨杞松家中。1946年初,莆田人民游击队指导员,中共莆田县委负责人杨杞松在战斗中身负重伤,长期住在东峤珠江“三座厝”林汝梅家治病养伤,并坚持斗争。1946年11月,中共闽中特委主要领导人林汝楠回到莆田,协助中共莆田地方组织负责人杨杞松整顿加强莆田沿海基层党组织,恢复沿海游击队和革命据点发展游击武装力量,发动沿海群众开展“抗丁”斗争,并建立了北高、珠江、忠门游击队。1947年2月下旬,原新四军干部罗迎祥与中共莆田县委书记杨杞松,将沿海游击队即北高、珠江、忠门游击队组建为莆田人民游击队。当年,闽中地委在福清组织龙高暴动失利后,杨杞松率福清游击队转到莆田,与莆田人民游击队会师,成立闽中游击纵队,即戴云纵队,时任闽中地委委员的杨杞松与林汝楠一道负责纵队的后方支援工作。同年7月,闽中游击纵队转战戴云山被重兵围困而失利后,罗迎祥、高祖武、林金英、戴天宝等指战员壮烈牺牲,白色恐怖气氛笼罩闽中,杨杞松转移到西天尾溪安村张坤家中隐蔽,8月,因叛徒告密,杨杞松被捕,后被国民党保安团活埋于莆田城关东岩山,牺牲时年仅32岁。

杨杞松的堂兄弟杨文喜曾任莆田南洋游击队长、中共莆田县委委员。1949年5月,莆田县委书记林汝樑在黄石清江召开干部会议,布置支前任务,突遭县自卫队和乡警300余人围攻。林汝樑在突围战斗中负伤,县委委员杨文喜当场牺牲,成为“与新中国擦肩而过的人”。

一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂!

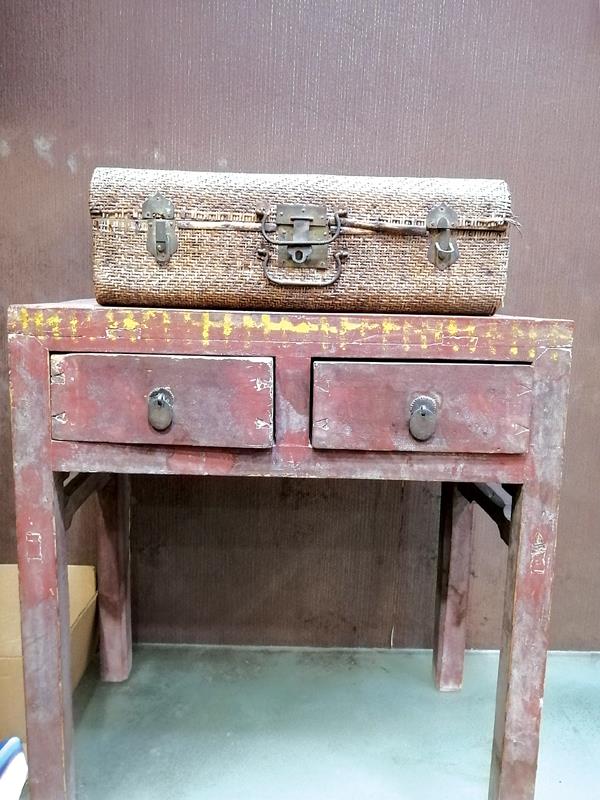

2000年4月,延寿村民在村部办公楼建立闽中特委机关延寿联络站展览馆。2007年原为一层土木结构的村部办公楼翻建为两层的混合结构办公楼后,对展览馆进行重新布展。展览馆现在村部一层2个展室,总面积40平方米。第一展室以图片和文字说明,全面介绍延寿联络站革命斗争史,并重点介绍了杨家一门三忠烈可歌可泣的斗争事迹;第二展室陈列革命先烈用过的珍贵遗物30多件,通过实物展现激烈的革命斗争场景,激发后人对革命先烈的不尽思念。

2000年7月,闽中特委机关延寿联络站旧址被中共莆田市委、莆田市人民政府公布为爱国主义教育基地;2012年11月,被中共福建省委党史研究室公布为第三批省级文物保护单位党史教育基地;2010年6月,被中共莆田市委党史研究室公布为莆田市党史教育基地。

江山代代赤胆在,绶水涛涛颂英雄。在延寿这片红土地上,谱写了一曲可歌可泣的革命颂歌,成为一块重要的革命圣地。一帧帧真实的画面再现革命者闪光的足迹,一件件珍贵的实物讲述了峥嵘的岁月,一段段感人的文字记录了光荣的历史!

从联络站旧址出来,缓步走向延寿石桥。作为木兰溪五大支流之一的延寿溪似一条绶带,绾系在莆田城西北郊。青石板桥横卧于粼粼的碧波上,桥南溪北各踞参天榕树一棵,它们见证了一个时代的轨迹,也见证了一批英雄的革命壮举。