□黄劲

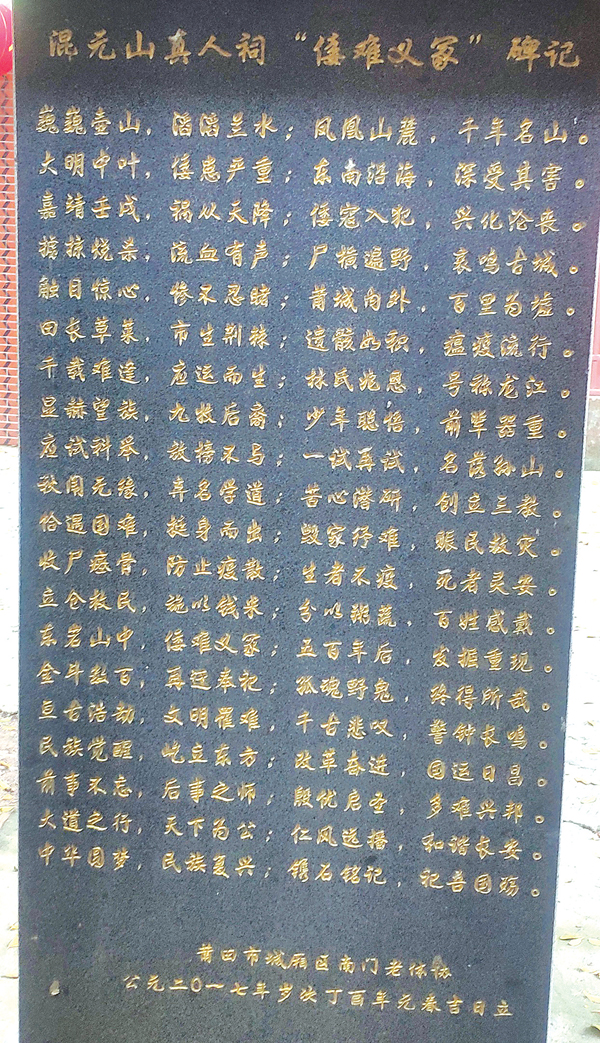

值得一提的是,现代书法家林加国书“爱国主义教育基地”的碑刻背面,题有《混元山真人祠“倭难义冢”碑记》:

巍巍壶山,滔滔兰水;凤凰山麓,千年名山。

大明中叶,接患严重;东南沿海,深受其害。

嘉靖壬戌,祸从天降;倭寇入犯,兴化沦丧。

摅掠烧杀,流血有声;尸横遍野,哀鸣古城。

触目惊心,惨不忍睹;莆城向外,百里为墟。

田长草菜,市生荆棘;遗骸如积,瘟疫流行。

于载难逢,应运而生;林氏兆恩,号称龙江。

显赫望族,九牧后裔;少年聪悟,前辈器重。

应试科举,放榜不与;一试再试,名落孙山。

秋闻无缘,弃名学道;苦心潜研,创立三教。

恰逼国难,挺身而出;毁家纾难,赈民救灾。

收尸痉骨,防止疫散;生者不疫,死者灵安。

立仓救民,施以钱米;分以朔蔬,百姓感戴。

东岩山中,倭难义冢;五百年后,发掘重现。

金斗数百,再迁奉祀;孤魂野鬼,终得所哉。

亘古浩劫,文明罹难;千古悲叹,警钟长鸣。

民族觉醒,屹立东方;改革奋进,目运日昌。

前事不忘,后事之师;殷忧启圣,多难兴邦。

大道之行,天下为公;仁风远播,和谐长安。

中华圆梦,民族复兴;镌石铭记,祀善国殇。

莆回市城厢区南门老体协

公元二○一七年岁次丁百年元春吉日立

▲《混元山真人祠“倭难义冢”碑记》

历史上,明嘉靖二十七年(1548),卓晚春亲往城内拜访林兆恩,自此两人遂相友善,纵饮行歌,人称“卓狂林颠”。明嘉靖二十八年(1549),晚春与兆恩同往福州,居西禅寺,在此期间,两人竟日品茗论道,尤其是卓晚春语及“贯综三氏,融为一途”之理,阐论透彻,禅机顿悟。并举全真道士何道全《三教一源》诗例证:“道冠儒履释袈裟,三教从来总一家。红莲白藕青荷叶,绿竹黄鞭紫笋芽。虽然形服难相似,其实根源本不差。大道真空元不二,一树岂放两般花。”让林兆恩受到道家思想的影响颇深,自此“锐志于心身性命之学”,决意合儒道释三教为一炉。林兆恩辑录卓晚春的论道语录和所作诗刻成书,以传后世,名为《寤言录》。1554年,卓晚春将云游北上,时离莆路过江口桥,与人谶语“桥折城变”。1555年12月,倭贼侵扰莆阳。“……当道慕而谒之者,卓概与抗礼,喜林三教心性之学,日与之游。或问:‘天能坏乎?’曰:‘天亦能坏。子时一阳始生,至寅而全,午而盛,酉而渐微,至亥复生。’又曰:‘无极者如年之十月,立极者如年之十一月。’或曰,世庙好神仙,召之,至武林而物化。化后有见之于永嘉者。卓初蒙召,谓人曰:‘我行后,江口桥石坼,莆阳变矣。’随石坼,城陷于倭,其言食验。”1556年,江口桥果然桥石折断。1558年4月,倭寇千余人入侵福清、莆田,再度扰掠兴化城,焚劫一空。自明嘉靖三十八年(1559)至四十一年(1562),倭寇来犯莆阳五次。1560年倭贼卷土重来,城外百姓纷纷携儿带女,进城避难,在寺观、庙宇内踞地而寝,饥无所食,病无所医,苦不堪言。1561年,倭寇侵犯莆田三次,“村镇屠戮殆尽”。1562年11月29日,倭寇六千多人趁戚继光离开福建之机,攻陷兴化城。每临倭寇入城,卓晚春白日里披头散发,故意装疯卖傻,游遍大街小巷,伺机拯救难民,夜间则寄居在“马巷顶”一户以炸“油料”出售为生的人家屋里。年已古稀的房东老两口平日乐善好施,常救助穷人,施舍卓晚春,人称“油料公、油料妈”。心狠手辣、杀人不眨眼的倭寇,每抢尽杀绝一户之后,总要再把陶器碗盆之类的家具扔到门外,砸个粉碎,作为该户人家已被劫掠的记号,以免其他同伙再次进门搜索,空费心机。贼寇伎俩被暗中窥察的卓晚春看透。倭贼沿街杀人抢掠,朝马巷方向气势汹汹地杀来之时,他就飞速跑到马巷顶,冲进油公家里,将其食具碗碟一个个摔到门外,砸碎于地,边摔边说:“赶快进屋躲藏,千万不要作声!”摔完,又把老两口关在内屋,然后跑到临近各户人家,叫他们即刻把碗具砸碎于门外,速速关门消灾。大家来不及考虑“卓狂”是何用意,就匆匆照办了。果然,住在小巷里的二三十户人家,逃避了倭贼的祸害,渡过难关。事后,人们惊魂稍定,回想当初卓真人的异常举动,恍然大悟,从心底里对他充满了感激之情。2011年4月,中国楹联出版社发行的黄秀峰、陈金瑞著《莆田风情录》载:“……倭寇被戚继光平定之后,卓晚春又同林龙江一道,收埋了数以万计的死难者的身尸,同时以气功‘艮背法’救治因瘟疫流行而染病的许多民众,为莆田百姓做了大桩善事。出于无限的感恩,信仰‘三一教’的人越来越多,‘三教祠’像雨后春笋般地在城乡各地建立起来,并逐渐传播到海内外,成为莆仙民间笃诚崇尚的一种独特的宗教形式,至今盛行不衰。……”因此,莆田俚歌《“三教先生”颂》中载:“……遍叩三门访名山,明师指点玄机谙;卓氏仙人授真诀,收徒进学东岩山。……”还有莆仙戏《卓仙子捉马贼》讲的就是卓晚春的传奇故事,均体现出地域文化价值的传播。

据《西湖文献集成》载,卓晚春后蜕化于杭州净慈寺。恰如其咏“西湖”诗云:“两岸桃花依舊开,英雄一去几时来。歌舞千年留不断,宋家明月照苍苔。”