□吴国柱

林光朝像

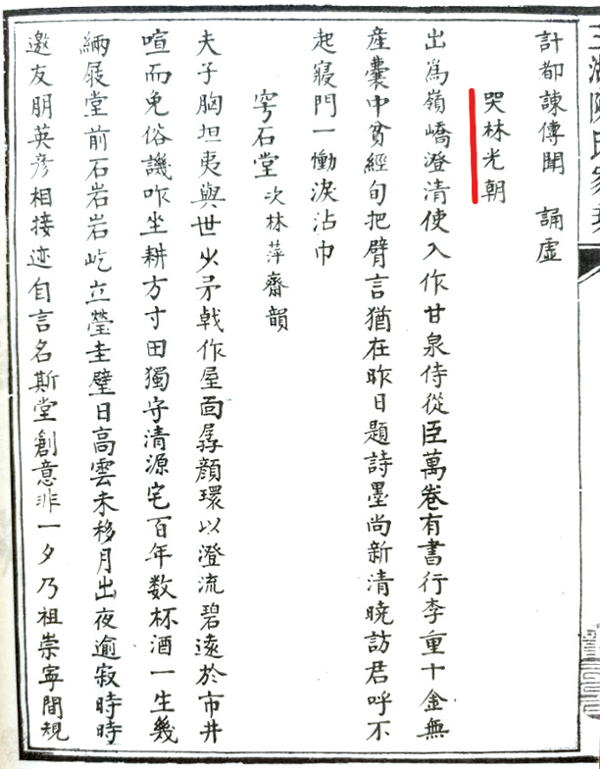

陈俊卿《哭林光朝》诗 吴国柱/摄

林光朝,字谦之,号艾轩。学者称“艾轩先生”,谥“文节”。兴化军莆田县五侯山麓珠墩(今秀屿区东峤镇珠川村)人。南宋著名理学家、教育家。宋绍兴五年(1135)赴礼部试落第,绍兴八年(1138),再试礼部不第,不复以得失为意。闻吴中名儒陆景端(子正)学出尹焞(赐号“和靖处士”),遂往从之。自是专心圣贤践履之学,通《六经》,贯百氏,出入起居,必中规矩。宋绍兴十年(1140)归莆,应族叔林国钧延请为师,于蒲弄草堂、红泉义斋、松隐岩精舍、国清塘上濯缨亭、广化寺“湖山书堂”等地讲道,四方来学者岁率数百人,时称其为“南夫子”。

宋绍兴三十年(1160)十一月下旬至绍兴三十一年(1161)春夏间,朱熹慕名来莆求学,聆听林光朝、方翥讲道,收获很大,哲学思想发生一次重大演变、转折和提升。隆兴元年(1163),年五十,始以进士及第,授左迪功郎,调袁州司户参军,未赴任。乾道三年(1167),龙大渊、曾觌以潜邸恩幸进。先生与刘朔,以名儒荐对,颇及二人罪,由是改知永福县。而大臣论荐不已,乾道五年(1169)六月十九日,诏其召试馆职。七月十日,策问,对策。同月,遂入为秘书省正字兼国史院编修、实录院检讨。翌年修成《四朝会要》一书,乾道六年(1170)迁著作佐郎,七年,迁著作郎,兼礼部郎中。八年,进国子司业兼太子侍读。九年(1173),张说再除签书枢密院,先生不往贺,遂以直显谟阁出为广西提点刑狱。淳熙元年(1174),移广东提点刑狱,淳熙三年(1176)以击杀茶寇功召拜国子监祭酒兼太子左谕德。淳熙四年(1177)二月,孝宗驾幸国子监,命讲《中庸》,帝大称善,面赐金紫。不数日,擢除中书舍人兼侍讲。五月二十五日,吏部郎谢廓然以曾觌荐,赐同进士出身,任殿中侍御史。任命由中办经办,光朝愕然曰:“是轻台谏,羞科目也。”立封还词头。孝宗度先生必不奉诏,五月二十七日,改授权工部侍郎。请外,六月三日遂以朝散郎充集英殿修撰出知婺州。引疾,提举江州太平兴国宫。淳熙五年(1178)五月初六卒,享年六十五。谥“文节”。

我近日到莆田市图书馆查阅文献,发现两则有关南宋理学名臣林光朝的史料,较有文史研究价值,兹整理如下。

试林光朝馆职策问

明正德十六年(1521),莆人、名臣郑岳选刊《艾轩先生文集》卷之五有林光朝《召试馆职策》。

《宋会要辑稿》选举三一之二三条目载“(乾道)五年(1169)六月十九日,诏左承事郎林光朝召试官职”。

在莆田市图书馆,我查阅了南宋名臣汪应辰著《文定集》之“诗文补遗”,里面有一篇宋乾道五年(1169)七月十日的《试林光朝馆职策问》,文录下:

问帝王之功莫大于用人,盖必知其人矣,然后可得而用也。皋陶之谟,周公之立政,其知皆在于知人。此固万世不易之理也。为天下国家者,岂不欲得如此?皋陶所谓九德,周公所谓三俊,而列于庶位,以收用人之效哉。患在夫端窾,真伪凌杂,贸乱莫知,其孰为可用也?然则知人必有道矣。皋陶、周公之书,其反复曲折殆亦详矣。独不曰如之何,其知人也。岂其不可言邪,抑亦有所末尽邪?世之欲取圣人之言,以为致治之成法者,其将何以为准邪?则又即孔子所尝言者而参之,夫言行未必相应也,毁誉好恶未必皆可信也。人之难知如此,其大概也。今也听其言则观其行,有所誉则有所试,众好之则察焉,众恶之则察焉。若是者,亦足以知之乎。然观之,试之,察之,乃能有所别白,而得其是非之实,又岂易哉!周公于有夏则曰“迪知忧询于九德之行”,汤则曰“克用三宅三俊”,文武则曰“克知三有宅心,灼见三有俊心”。以圣人而优为之,固其宜矣。而禹乃曰“知人之哲,惟帝其难之。”岂尧所有不能哉?道至于圣人而犹有二邪,此皆学士大夫所当讲究而推明也。其详言之。

由此篇《策问》,获悉南宋乾道五年(1169)七月十日,时任吏部尚书汪应辰《试林光朝馆职策问》,时任永福县知县林光朝《召试馆职策》,经过选拔考核,同月,遂入为秘书省正字兼国史院编修、实录院检讨。这是林光朝入朝为官的关键环节。

在古代,策问不仅限于科举考试,它还广泛应用于朝廷选拔官员的过程中。朝廷会根据实际需要,提出各种问题,让应试者解答。这些问题通常与国家治理、经济政策或军事战略等重大问题相关,要求考生具备深厚的知识背景和敏锐的政治洞察力。因此,策问不仅是对考生知识的检验,更是对他们能力的一种考验,主要考查政治见解和实际问题解决能力。策问成为了古代选拔人才的重要手段之一,它不仅促进了知识的传播和积累,还培养了一批批具有深厚知识和能力的人才。

南宋理学名臣林光朝卒时考略

《艾轩先生文集》卷之十“附录”,收录名相周必大撰并书林光朝《神道碑》(全名《朝散郎、充集英殿修撰林公光朝神道碑》),记载:“(淳熙)五年(1178)五月六日,卒。……享年六十有五。”

林光朝究竟逝于南宋淳熙五年五月六日何时呢?是白天?还是晚上?

在莆田市图书馆,我查阅了《玉湖陈氏家乘》(第一册),里面收录莆人、名相陈俊卿《哭林光朝》诗一首,抄录如下:

出为岭峤澄清使,入作甘泉侍从臣。

万卷有书行李重,十金无产囊中贫。

经旬把臂言犹在,昨日题诗墨尚新。

清晓访臣呼不起,寝门一恸泪沾巾。

此诗后二句意译如下:“陈俊卿回忆和林光朝两人历经十天的亲切会晤,昨日(五月六日),林光朝为陈俊卿题诗的墨迹尚新。今天清晓(五月七日清晨),陈俊卿又来访林光朝,他已不能起来了(猝然长逝),一家人痛哭泪沾巾。”

之后的南宋淳熙十年(1183)六月,陈俊卿撰《(艾轩)祠堂记》曰“予与艾轩游四十年,所谓三益(直、谅、多闻)之友。”

由以上史料,分析研究,南宋淳熙五年五月六日白天,陈俊卿和林光朝两人还一起亲切会晤,林光朝为陈俊卿题诗的墨迹尚新。若是在傍晚之前,林光朝猝然长逝,其家人肯定会派人到不远处的陈俊卿府第去报丧的。直至第二天(五月七日)清晨,陈俊卿再去拜访林光朝,才发现他已逝世了,一家人在痛哭泪沾巾。说明林光朝当在五月六日晚上(半夜前)猝然长逝,林光朝的家人为不打扰已安睡的老友陈俊卿而没有立刻向其报丧。

据此推断,林光朝逝于南宋淳熙五年(1178)五月六日晚上。