□吴松江

直至目前,人们仍笼统地认为,莆仙话方言是由古汉语分化而来,是古代闽越族原住民语言和不断南迁的中原汉民族语言交融的产物,保存着较多唐以前的中原古汉语成分,既有中原汉语的诸多特征,又遗留了不少古江东吴语和古南楚方言的痕迹。正由于有这些不同成分的语言掺杂,才导致了外地人听不懂或讲不准莆仙话。为了说明这一问题,我用莆仙话与普通话两种语言的声调或语法进行比对说明,并试探性地探讨。

外地人虽有普通话语音的基础,却没有具备莆仙话语音的知识或特征,从而导致了双方交流中,他们听不懂或讲不准莆仙话。

语音与声调的基本知识

语音:语言的声音。语音的物理基础主要有音高、音强、音长、音色,这也是构成语音的四要素。音高指声波频率,即每秒钟振动次数的多少;音强指声波振幅的大小;音长指声波振动持续时间的长短,也称为“时长”;音色指声音的特色和本质,也称作“音质”。

声调:是指语言的音调的变化。音乐中的音阶也是由音高决定的,可以用音阶来模拟学习声调。但声调的音高是相对的,不是绝对;声调的变化是滑动的,不像从一个音阶到另一个音阶那样跳跃式地移动。声调的高低通常用五度标记法:立一竖标,中分5度,最低为1,最高为5。普通话有四个声调:阴平,阳平,上声,去声。

莆仙话声调与普通话声调比较

普通话是四个声调,而莆仙话则有七个声调,即阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入。两种语言的声调对比之下,发现莆仙话的“阳去”声调与普通话中的“去声”声调相当,是仄声。莆仙话的前四个声调与普通话四个声调相同,而莆仙话后三个声调,即从第5声调(阳去)开始至第7声调(阳入)声调是普通话声调系统所没有的,因此可以说,莆仙话的声调是由普通话声调系统与莆仙方言自成的另一声调系统所组成的,也就是说,莆仙话的声调是在普通话声调系统的基础上声调延伸的一个综合声调系统。

为何普通话声调和莆仙话声调的调名中都取名为“阴”和“阳”?

原来,“阴”和“阳”最早来自《易经》中的阴阳学说,阴阳两个符号,在传世文献中,“阳”的符号是一条横线,类似于汉字“一”的形状,而“阴”的符号则是一条横线中间断掉,有个缺口,像是两个小短横并列,后来便演化为“1”和“2”的顺序数字含义。在普通话的声调和莆仙话声调中都引用以“阴”和“阳”来作为第1声调和第2声调序数的一个代码符号,也即是“阴”表示第1声调,“阳”表示第2声调。。

普通话声调和莆仙话声调中的调名“平”“去”“入”及“上声”各表示什么?

我们知道,古汉语的语音声调系统是由四个基本声调构成,分别是平声、上声、去声和入声。这四个声调共同构成了中古音的声调系统,用以区分不同的音节和表达不同的语意。平声、上声、去声统称为舒声,它们的韵尾以元音或者鼻音结尾;而入声则被称为促声,其韵尾以塞音结尾,除了作为声调外,入声还是一系列以塞音收尾的韵母的统称,现代普通话已经失去了入声,这是汉语语音发展过程中的一个显著变化,而莆仙话的方言第6声调和第7声调这最后两个声调却遗存了古汉语的塞音(促声)收尾的韵母。

根据上述古代汉语声调的分类,可知平声指的是第1声调和第2声调的音。普通话中的仄声指的是古汉语四种声调中除平声外的上声、去声和入声三声,它与“平”声相对,其中“平”声指的是声调比较平直,而“仄”声则包括上声、去声和入声,这些声调在语音上有较大的变化,给人一种曲折的感觉。

对莆仙话七个声调的分析

“阴平”:为第1声调,表示高平调平声,主要特点是高调,发音时声带从紧开始,到完全松弛为止,音高由高到低,之后基本上没有升降的变化,用莆仙方言国际音标“533”符号表示,其意是指音高选高音“5”为标准,降下两音的“3”为中音,之后中音的音高平拖不变。如,医

“阳平”:为第2声调,表示高升调平声,音高由中音升到最高音,发音也是从紧开始,从低音升到高音。用莆仙方言国际音标“13”符号表示,其意是指音高由低音“1”升高两音到“3”音。如,夷![]()

“上声”:为第3声调,表示仄声的降升调,先降后升的曲折调,发音时声音先升后降,形成一个曲折的音调变化,用莆仙方言国际音标“453”符号表示,其意是指音高由低音“4”升高一音到“5”音,再由“5”下降两音到“3”。如,以![]()

“阴去”:为第4声调,表示仄声的降调,由最高音降到最低音,发音时声音从高音迅速降到低音,用莆仙方言国际音标“42”符号表示,其意是指音高从高音“4”迅速下降两音到“2”音。如,意

以上四个声调与普通话四个声调基本相同,这时从第4声调开始至第7声调都属仄声,其声调变化都是在以第3声调为基础变化的,这是莆仙话声调一个独特的特征,是普通话的声调所没有的。

“阳去”:为第5声调,表示仄声降调,即音高由高降低。用莆仙方言国际音标“21”符号表示,其意是指音高在第3声调基础上,由高音“2”下降一音到“1”音。如,异

“阴入”:为第6声调,表示仄声降调,即音高由高降低。用莆仙方言国际音标“?2”符号表示,其中“?”是表示塞尾促音,指为音高在第3声调基础上,由高音“3”下降一音到“1”音。如,异

“阳入”:为第7声调,表示仄声升调,即音高由低升调。用莆仙方言国际音标“?23”符号表示,其意是指音高在第3声调基础上,由低音“2”上升一音到“3”音。如,异![]()

莆仙话声调中的音高随声调变化特征

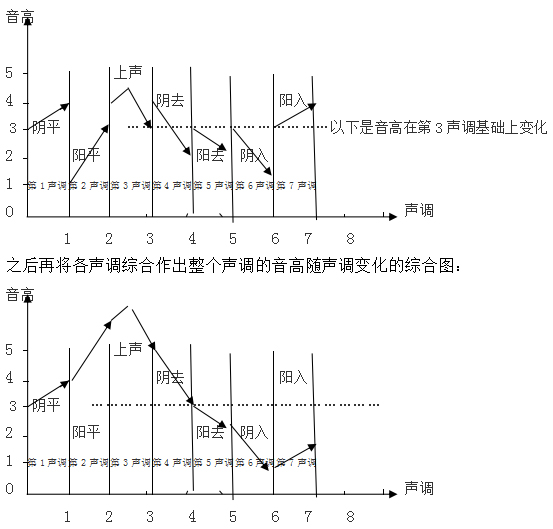

依据上述莆仙方言各声调变化情形,先分别作出每个声调音高随声调变化的分解图,如下所示:

上图便是整个莆仙话声调中的音高随声调变化综合图,也是体现整个莆仙方言声调的音高随声调变化包括普通话声调在内的一个特征。

从图中可以看出,整个莆仙话声调中的音高随声调的变化是呈一正一负的两个对称准正态分布曲线,这说明了莆仙方言声调中的音高随声调的变化具有统计学中的概率分布规律。

同时从图中也可以看出,图中以第3声调为分界线,向上的正态分布是与普通话的声调中音高随声调变化相同,而向下的正态分布则是普通话声调中所没有的,这是莆仙话与普通话在语音声调上的不同之处。

莆仙方言中的第5声调至第7声调的声调组合与排列特征

从上述可知,第5声调的“阳去”中的“阳”表示第2声调,“去”表示仄声降调,即音高从第3声调仄声下降;为此“阳去”便是指音高由第3声调仄声下降到第2声调。若各以第3声调和第2声调为代码符号,将“3”和“2”进行组合,即标写为“32”。

第6声调的“阴入”中的“阴”表示第1声调,“入”表示仄声降调,即音高从第3声调的仄声下降;为此“阴去”便是指音高由第3声调仄声下降到第1声调。若各以第3声调和第1声调为代码符号,将“3”和“1”进行组合,即标写为“31”,因是属塞尾促音,所以标为“?31”。

第7声调的“阳入”中的“阳”表示第2声调,“入”表示仄声上升,即音高从第3声调仄声上升;为此“阳入”便是指音高由第3声调仄声上升一音到第4声调。若各以第3声调和第4声调为代码符号,将“3”和“4”进行组合,因是属塞尾促音,所以标为“?34”。

从上述三个声调中的代码符号进行组合排列情况来看,发现这三组代码符号的分别组合为“32”“ 31”和“34”,具有先降后升的规律,即是第一个组合是由第3声调下降一音到“2”音,第二个组合是由第3声调下降一音到“1”音,第三个组合是由第3声调上升一音到“4”音,三个声调的整个过程呈先降后升趋势,从而形成反正态分布曲线。

这就是莆仙方言中的第5声调至第7声调的声调组合排列特征,隶属于整个莆仙方言声调特征之中的一个特征特例。

普通话声调音高随声调变化的概率分布只呈正方向的正态分布,而莆仙话声调音高随声调变化的概率分布却呈一正一负的两个方向的正态分布,从数学统计的角度来说,充分证实了莆仙话方言是由古汉语分化而来的,其是古代闽越族原住民语言和不断南迁的中原汉民族语言交融的产物,保存着较多唐以前的中原古汉语成分,因此有中原汉语的许多特征,同时又遗留了不少古江东吴语和古南楚方言的痕迹,正因这些不同成分的语言掺杂,才使得莆仙话声调与普通话声调有所不同,这是有普通话基础的外地人听不懂或讲不准莆仙话的一个根本原因。