□林锦堂

1998年黄衣青与其国画作品合影

大学时期的黄衣青

“轻轻地来,轻轻地去,不要惊动任何人。”这是黄衣青生前嘱咐后人的一句话。黄衣青,1914年2月出生于仙游城关,2013年6月25日因肺炎在上海离世。这位淡泊宁静的百岁老人宛如天空的一朵云彩,悄悄地离开我们三年了。在中国文坛中,享年百岁的知名女作家屈指可数,福建有冰心(1900-1999)和黄衣青(1914-2013)二位女作家。殊不知,黄衣青之所以走上从事儿童文学道路,是因为受到了冰心的影响。黄衣青的姐姐与冰心是同学,姐姐鼓励衣青以后也能像冰心一样,写出优秀的文学作品。姐姐的嘱咐,给了衣青很大的影响,1931年她考上厦门大学,1934年转入上海大夏大学,选修了陈伯吹先生的儿童文学课,直到2013年,她在儿童文学道路上行走了八十个年头。

黄衣青是我国著名的儿童文学作家、翻译家。与莆仙籍诗人彭燕郊、散文家郭风一样,在中国文坛上享有盛名。2001年3月,当我见到衣青老人时,她那慈祥和蔼的笑容,至今依然历历在目。这位早在20世纪三十年代就崭露头角的我国著名儿童文学作家就是这样如母亲般的可敬与祥和。

黄衣青,于1914年2月出生于仙游城关会仙巷芝兰室的教育世家里。父亲黄学敏(又名黄德馨),是仙游县著名的教学先贤。衣青在道德女中毕业后,就读金石山初办的县立师范中学。1931年,考入厦门大学教育系,当时学名黄懿青。她参加当时进步组织活动,不能久留厦门就学,被迫转学上海大厦大学文学系。1936年大学毕业后,留学日本。1937年日本发动侵华战争,残害中华同胞。衣青同志与其他中国留学生一样痛心难过。同年回国,辗转内地,参加抗日救亡工作。1947年,她担任上海中华书局编辑,笔名黄衣青。后转任上海少年儿童出版社《小朋友》期刊主编、编辑室主任、编审。黄衣青于1928年开始发表作品,1979年加入中国作家协会。2009年7月,中国作家协会为黄衣青颁发了创作六十周年的荣誉匾牌;2009年12月,上海作协为黄衣青颁发了幼儿文学奖荣誉奖,2011年11月,中国翻译家协会为黄衣青颁发了资深荣誉匾牌。

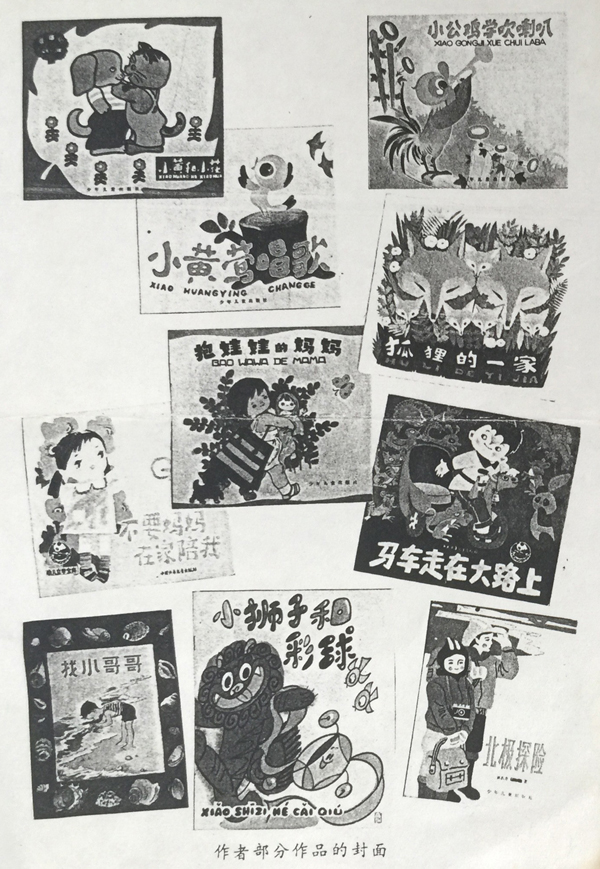

衣青从事儿童文学编辑工作四十余年,翻译了世界儿童文学名著十余部,如俄国马明西比利雅克的《小天鹅》、英国穆卡利姆的《欢乐的家》、美国杰克·伦敦的《猎熊的孩子》、英国作家狄更斯的长篇小说《大卫·考伯菲德》、美国葆拉·福克斯的《一只眼睛的猫》和《跳舞的奴隶》,以及俄汉对照《地窖里的孩子们》等等。她创作的有《小城里的故事》、《北极探险》、《漫游娃娃宫》等幼儿童话二十多册。其中《找小哥哥》、《小黄莺唱歌》作为美影卡通美术片放映。《小公鸡学吹喇叭》获全国少年儿童文艺创作二等奖。1992年3月,少年儿童出版社出版了《黄衣青作品选集》。

在儿童文学翻译方面,也是一项大动脑筋的工程。首先要选择优秀的作品,全面了解其风格,而后根据儿童各年龄段不同特点来翻译;翻译作品要贴近读者,力求易懂,并尽可能保持原作艺术特色。黄衣青认为翻译作品对于创作作品有很大的帮助。在上海大夏大学,她开始真正走进儿童文学园地。她选修陈伯吹老师的儿童文学课,对儿童文学名著产生喜爱,这之后,便与儿童文学结下不解之缘,翻译及创作儿童文学作品。黄衣青认为应该把优秀的世界名著介绍给广大儿童。在引进和学习一些外国儿童文学名著的过程中,她翻译了多部作品,尤其喜爱马明西比利雅克的作品,认为“其对动物的特性观察入微,把现实与童话意境结合得浑然一体,增强了美的境界和丰富的想象”。黄衣青在翻译原作的同时,欣赏学习作品的语言、创作风格,进一步拓展写作的思维空间。这在其作品中得到了充分体现。同样,她琢磨儿童语言,从儿童的想象力、思想感情出发,进行儿童文学创作,给翻译作品带来帮助,所译作品的语言更贴近儿童生活,易于为他们接受。

黄衣青四十多年兢兢业业的编、译创作,硕果丰厚,为我国儿童文学宝库作出了积极的贡献,《儿童文艺大词典》、《中国当代文学家名人录》、《中国现代女作家传》、《中国翻译家辞典》、《童话字典》等大型权威工具书里都有收入她的文绩。

过去重男轻女的传统观念的桎梏,让年少的衣青痛心流泪。解放后,我国社会不断进步,经济发展快,世俗观念大变,所以,衣青极为关爱孩子的健康成长,用笔给孩子创造良好的社会环境,让女孩男孩一样幸福起来。衣青曾感慨地说:“现在农村里的小姑娘,在我们祖国欣欣向荣的幸福时代,在祖国的关怀下、希望工程扶助下,已慢慢地走上了一天比一天幸福的道路。想起从前农村女孩被人像猪一样卖来买去,看今天幸福生活,得来不易,要好好珍惜时光,努力为祖国未来,建造更美好的生活。”

衣青有三个女儿,三个女儿的父亲林擎岱,也是莆田人,早在1944年殉职,是抗日航空烈士,也是整个莆田抗战时仅有的四名飞行员之一。衣青生前与大女儿林香同居住在上海胶州路的“小洋楼”里,这是上世纪三四十年代犹太人在上海的主要居住地之一,小洋楼里每家只有五十多平方米,衣青母女这一住就是六七十年。衣青晚年生活充实,每天除看书看报,也陆续写些幼儿、孩子爱看的小童话,散见于全国各报刊上。她每天生活有序,上下午不忘到楼下小园子里锻炼,有时也练字、画国画,生活充实多彩,用她的话说是“推迟大脑的老化”。

叶落归根,很多人都有如此的想法。而她为了事业久居上海,仍时刻惦念着家乡,眷恋着家乡的那山那水那人那物那花那草!黄衣青在1983年抒写的散文《书声回旋曲》里这样写道:古往今来,有多少诗人写了思念故乡的诗篇,我每次吟哦,都产生了感情上的共鸣hellip;hellip;仙游,这个美丽又朴素的小城是我离别了五十年的故乡,她一直幸福地躺在群峦环抱中,当我乘坐 公共汽车,进入了郁郁苍苍、绿水碧波的故乡时,啊!我说不出的兴奋和喜悦hellip;hellip;

读了这浓浓乡情、切切心声的思乡散文,更让我理解她客居上海数十年的思乡之情与日俱增的感慨!2001年3月10日,衣青老人给我的信中说:“我从十八岁离乡,思乡之情,与日俱增,曾于1983年返乡一次。也是匆匆来去。留在我童年时代的人和事,还时萦梦寐,那木兰溪山上的雾和云笠,那木兰溪水声的絮语和情调,那木兰溪畔和小伙伴在卵石上游戏的情景。一幕幕做不完的童年梦hellip;hellip;我几次想再度返乡,都因年迈体弱,不能经受旅途劳累而未成行。但几年来不断收到故乡赠阅报刊,对故乡日新月异建设得以窥其一二。看到改革开放后的硕果累累,故乡的一切工作锐意进取,理想的童年时代的那山那水,已被绘上许多美丽的彩图,在此遥祝熠熠生辉的故乡,在物质、精神两个文明建设中,迎着曙光不断前进。”

黄衣青常说:“我的生活淡泊、宁静。”衣青老人离开我们三年了,她就是这样:轻轻地来,轻轻地去。然而,文学史上永远有她的名字,记载着她留下的厚实的文绩。